La lingua salvata. I dialetti dell’Appennino piemontese

Al via la raccolta di materiali bibliografici, audio e video dedicati ai dialetti dell’area dell’Appennino piemontese, presto disponibili presso la Biblioteca delle Aree protette dell’Appennino piemontese di Voltaggio (AL)

“La lingua salvata” di Elias Canetti si apre con la descrizione, intinta di rosso, di uno dei primi ricordi d’infanzia dell’autore alle prese con un misterioso giovane, che, per gioco, finge di volergli tagliare la lingua con un coltellino a serramanico.

Questo episodio iniziale, da cui il titolo dell’opera stessa, per l’immagine che ci restituisce, quella di un vero e proprio “salvataggio della lingua”, è diventato motivo di ispirazione nella scelta del nome dell’iniziativa promossa dall’ecomuseo di cascina Moglioni, “La lingua salvata. I dialetti dell’Appennino piemontese”. Un gesto concreto che si prefigge, attraverso la raccolta di materiali bibliografici, audio e video, di fornire un contributo nello studio e nella salvaguardia dei dialetti locali.

“La lingua salvata. I dialetti dell’Appennino piemontese” è, ad oggi, l’ultima tappa di un cammino che l’ecomuseo ha intrapreso, ormai diversi anni fa, con un’iniziale proposta didattica, “Tutte le lingue del mondo”, rivolta agli studenti dei licei linguistici della zona. Allora, partendo da autorevoli ricerche specialistiche, ci si era concentrati sulle relazioni che intercorrono tra la biodiversità naturale e la diversità linguistica, per poi analizzare l’origine, la storia, le principali caratteristiche e il grado di vitalità delle parlate locali che, insieme a numerose altre lingue minoritarie, sono a rischio di estinzione esattamente come accade per molte specie vegetali e animali. Un ulteriore sviluppo di “Tutte le lingue del mondo” si è avuto lo scorso marzo con l’organizzazione di una serata inserita in un più ampio progetto dal titolo “Donne d’Appennino”, un percorso al femminile nel quale non poteva mancare una riflessione sul tema, considerato il ruolo centrale che le donne hanno avuto anche nella trasmissione di quella lingua madre che, nella zona dell’ecomuseo, fino a pochi anni, è stata, per la maggior parte dei parlanti, appunto il dialetto. Dato il successo del primo momento di confronto, ne è stato organizzato un secondo, a Cabella Ligure, durante il quale, con la consegna dei primi libri, si è inaugurata la nuova sezione della biblioteca delle Aree protette dell’Appennino piemontese di Voltaggio (AL). L’obiettivo dei due incontri, a cui seguirà una terza conferenza nell’acquese, è stato duplice: mettere a confronto le esperienze di coloro che con modalità molto diverse (testi teatrali, libri, video, brani musicali) si sono occupati della materia e, soprattuto, interrogare specialisti e comunità locali su un possibile futuro di questi sistemi linguistici. L’atteggiamento dell’ecomuseo rispetto all’argomento, infatti, non vuole essere nostalgico o polveroso, ma proiettato in avanti, nella consapevolezza che tutte le lingue del mondo – compresi i dialetti – costituiscono un prezioso patrimonio per l’umanità, un patrimonio che ciascuno di noi, per quanto possibile, ha il dovere morale di preservare, con azioni concrete – come la creazione di un fondo bibliotecario – che restano tuttavia ancora in larga parte da definire. Naturalmente, almeno nel nostro contesto, a nulla varrebbero progetti anacronistici di un recupero forzato: la ricerca ci ha insegnato che i sistemi linguistici, così come gli esseri viventi, nascono, si arricchiscono anche grazie al contributo dei parlanti, si modificano (talvolta dando vita a nuove parlate), muoiono; non solo: è noto che ogni idioma è specchio di una determinata civiltà, esaurita la quale, diventa inadeguato e quindi destinato ad essere sostituito da altri che si riferiscono a modelli economici o politici più forti.

Le lingue con i loro neologismi, i loro prestiti, le loro parole di sostrato, però, ci aiutano a comprendere chi siamo stati e quindi chi siamo, ci svelano altri segreti del nostro DNA culturale, fatto, si sa, di migrazioni, di incontri, di scambi, di scontri e di separazioni, ci ricordano i valori della diversità e dell’universalità; pur appartenendo al cosiddetto patrimonio immateriale esse sono uno strumento di conoscenza della storia dell’uomo e dell’ambiente naturale dove ha vissuto, un mezzo pertanto da tutelare. Ne sono un esempio significativo i toponimi, una sorta di misteriosa macchina del tempo, su cui la ricerca locale ha posto particolare attenzione. Si è visto infatti che, nel corso dei secoli, i nomi dei luoghi (soprattutto quelli periferici), per una ragione pratica tendono a conservarsi più a lungo rispetto ad altri perché, anche in caso di stravolgimenti politici, essi vengono raramente cambiati dai nuovi residenti, che in generale scelgono di mantenere quelli già utilizzati, limitandosi in alcuni casi a piccoli adattamenti. Qualche volta tuttavia si tratta di vocaboli che derivano da espressioni non autoctone, da prestiti antichi, i cui percorsi si perdono nella notte dei tempi per poi riaffiorare con significati originali a seconda delle località geografiche. È questo il caso, ad esempio, del nome arbègu, presente nella toponomastica dell’area dell’ecomuseo per definire una piccola costruzione su due piani utilizzata come essiccatoio per le castagne, termine forse da ricondursi al gotico haribaírg, riparo per l’esercito, e alle varianti medievali haribergum, harbergum, albergum, da cui derivano anche le parole alberghe, aperture intorno alle malghe, destinate al ricovero serale delle mandrie negli alpeggi delle dolomiti bellunesi o albergo, in italiano, con i significati a tutti noi noti.

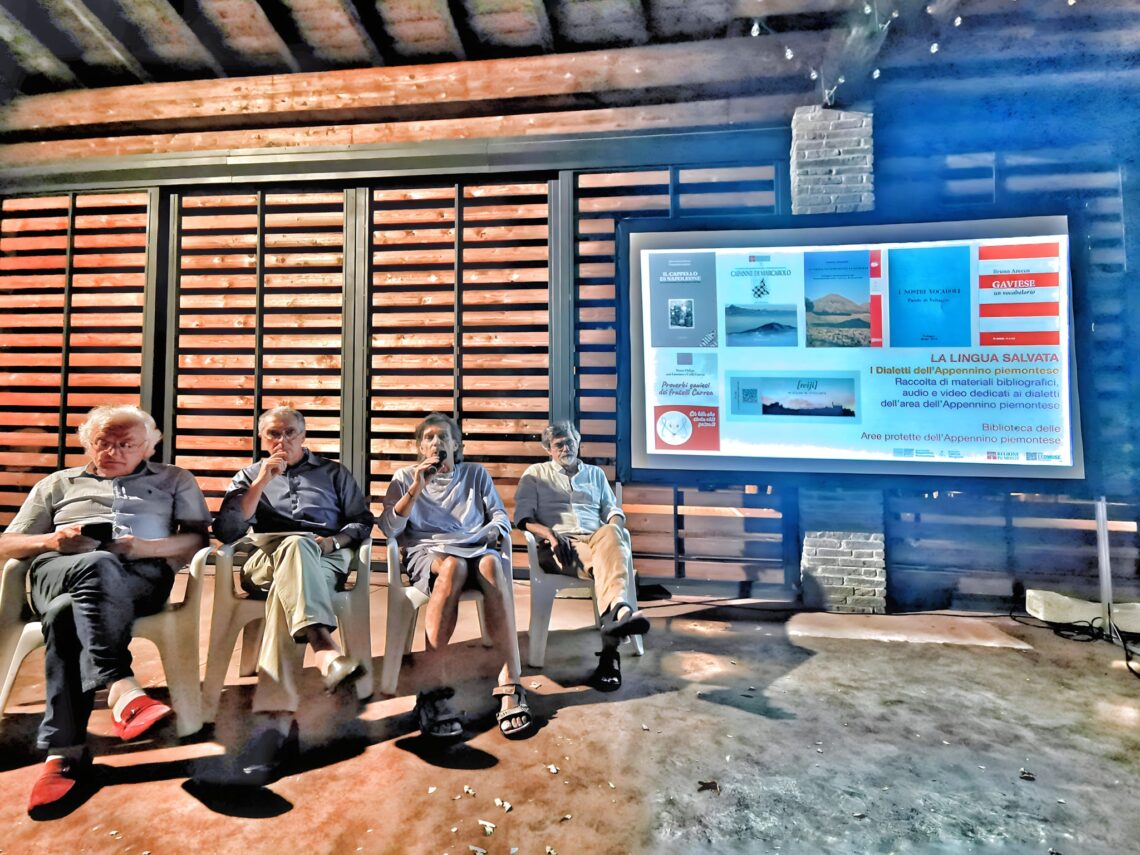

TUTTE LE LINGUE DEL MONDO (Cabella Ligure 18.8.2023) – foto Massimo Sorlino

Il Presidente dell’ente Danilo Repetto ha da subito appoggiato il progetto della costituzione di un fondo “La lingua salvata” per la raccolta di materiali bibliografici, audio e video dedicati al dialetto dell’Appennino Piemontese al fine di promuovere e valorizzare quel patrimonio culturale immateriale che, nel corso del tempo, ha contribuito a formare l’identità del territorio.

Di seguito riportiamo un suo commento “La valorizzazione della cultura locale, ed in particolare del dialetto (o meglio dei dialetti) e delle risorse locali consente di rafforzare nella popolazione il senso di appartenenza indispensabile per l’esercizio di una cittadinanza attiva, risorsa fondamentale per il riscatto delle piccole realtà locali. I materiali che verranno raccolti dall’ente per il fondo troveranno collocazione nell’ambito di una speciale sezione, dedicata al dialetto, della biblioteca delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese e saranno oggetto di future esposizioni, iniziative e progetti per renderli il più possibile fruibili dal pubblico. Il dialetto, come i canti, le fiabe, la musica, il teatro, per arrivare fino ai prodotti locali, sono quello che i turisti ricordano di un luogo perché svelano il significato più profondo del legame tra una comunità e la propria terra e il valore dell’unicità di ogni territorio che è insieme memoria storica e visione del futuro”.

Leggi anche la pagina BIBLIOTECA DELLE AREE PROTETTE DELL’APPENNINO PIEMONTESE

Per informazioni

Daniela Roveda

0114320284 – biblioteca@areeprotetteappenninopiemontese.it

Potrebbe anche piacerti

Apertura 2023 Ecomuseo di Cascina Moglioni

22 Giugno 2023

Il sentimento religioso in tempo di pandemia – Breve storia per immagini dell’architettura locale – LERMA

26 Febbraio 2021